我が家の間取り詳細シリーズ、今回は【和室】です。

和室で苦労した点は、6畳のスペースを確保するために間取りをあれこれこねくりまわした点です。さらに、和室には仏間は必須で、できれば収納も付けたいと考えていました。

我が家は30坪ちょい、35坪に満たない程度の広さに4LDK、書斎、ウォークインクローゼットも詰め込んだので、スペースに余裕はありません。

そんな中でも『和室は6畳で!』というのはほぼ譲れない条件でした。

結果として何とか希望条件をクリアできましたし、使い勝手も悪くないものができたと思っています。

では実際にどうなったか見ていきましょう。

和室の間取り図

和室の間取りは上の図のようになっています。広さは6畳を確保しています。

左上の「板の間」となっているところは祭壇設置用のスペースです。

収納は階段下を活用しました。また、床暖房用のヘッダーボックスと床下点検口も階段下にあります。

和室の出入口はふすまを挟んでリビングに直結です。

窓は南側と西側の2面に付いています。また、天井補強が2か所に施工されています。

畳やふすま

i-cubeの場合、畳は普通の畳になります。

オプションで半畳タタミを選ぶことができますが、1枚あたり11,000円と高いです。6畳だと12枚必要になるので132,000になる計算です。

特に半畳タタミに惹かれなかったのもあり、通常の1畳の畳にしました。

結果として、それで全く困っていません。ゴロゴロ寝転がるのも快適ですし、掃除するのにも問題ありません。

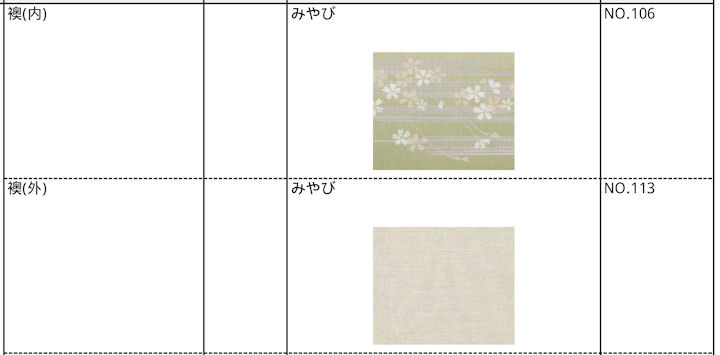

ふすまの柄はたくさんの柄から選ぶことができます。内と外で柄を変えることもできます。

これについては我が家は建築士さんに選んでもらいました。結果としてとてもよかったです。

和室の中から見える柄は桜模様で落ち着きの中にも明るさがあります。和室の外はリビングになっているので、リビングの壁紙に合わせて無地にしました。

和室には階段下収納の扉もありますが、その扉の柄もふすまと同じ物になりました。

壁紙

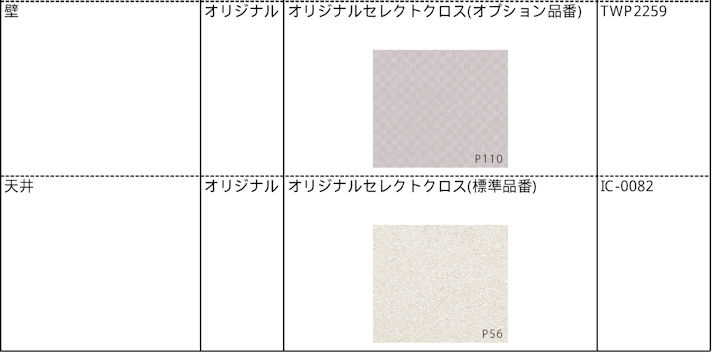

和室の壁や天井の壁紙は他の部屋とは違う物を選びました。壁のクロスは一条のオプションクロスであるTWP2259で、天井は標準クロスのIC-0082です。

TWP2259は面白い柄で、光の当たり方によって見え方が変わります。太陽からの明るい陽射しが当たると濃淡のある網目模様が浮かび上がり、そうでないところは模様がぼやけて模様のない薄茶色の面に見えます。網目の向きによって反射の具合が違うようです。

天井のクロスはベージュっぽい色合いです。

畳の緑色やふすまの柄と相まって、和室は他の部屋とは違う独特な雰囲気を醸し出すことに成功しています。

窓

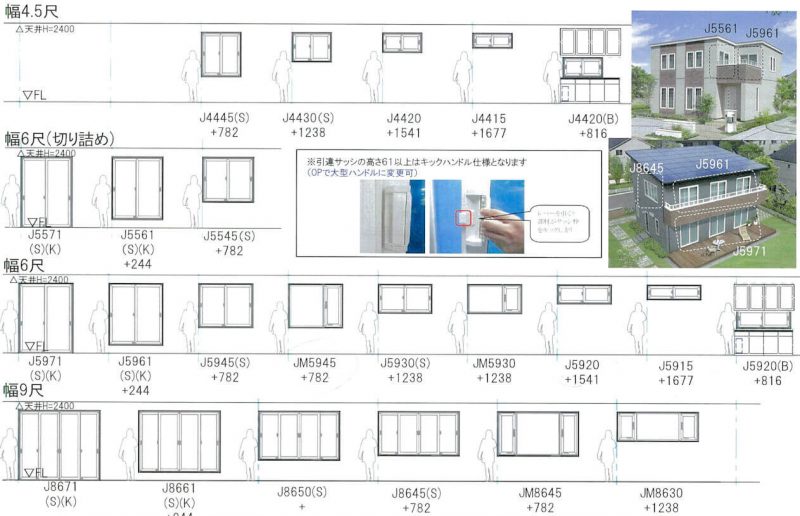

和室の南面の窓にはJM5945を採用しました。ここの窓も特段開けることはありませんので、気密性重視です。

和室にも人が通れる掃き出し窓を付ける場合も多いと思いますが、我が家の場合は和室の外はすぐ駐車場で、しかも地面との落差が大きい深基礎となっているため、掃き出し窓をつけると転落の危険があります。そのためここは腰窓としました。

腰窓にしたことで室内のその面にも机を置いたり、寝転がって壁に寄り掛かったりできたので、腰窓にしてよかったです。

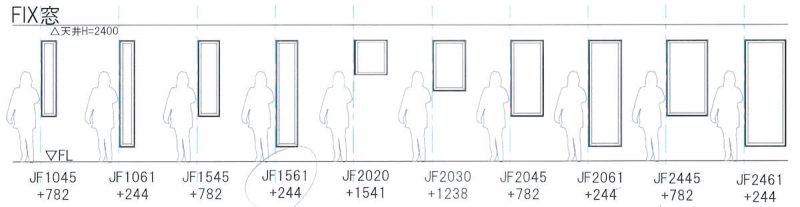

和室の西側の窓は2連のJF1061が付いています。この面にも南面と同じように横長の窓を付けることもできましたが、そこまで窓は必要ないのと、耐力壁を増やして耐震性を上げたかったので幅1マスの窓にしました。その中でも縦長の2連窓はオシャレ感もありおすすめです。

我が家の西側には隣家があり、そのためあまり大きな窓を付けても見晴らしは期待できません。かと言って全部壁だと室内に圧迫感があります。部屋の2方向に窓を付けつつ、耐震性もよくするという、バランスの結果こうなりました。

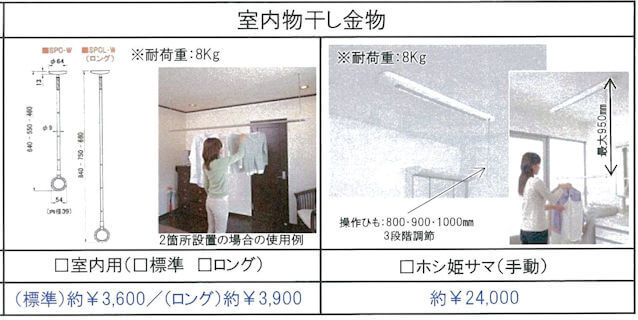

物干し金物

当初は室内干しをメインに考えていたので、和室には室内物干し用の金物を付けました。今は晴れた日は外干しがメインになっているので、最初の想定よりは和室の物干しは使われていません。

それでも、雨の日や、あるいは晴れてても外に干したくない物を干すのにはここを使っています。2階のバルコニーに上がらずとも洗濯物が干せるので、それは楽だと思います。

階段下物入

我が家の和室の収納は階段下物入を活用しています。家をコンパクトにしつつ、和室にも収納を持たせるための苦肉の策です。

家を広くできるのであれば、和室にも独立した押入を作り、仏間も大きく立派な物にできるでしょう。でも我が家は資金的にも敷地的にも制限があるため、いかにコンパクトにしつつ暮らしやすさをよくするか、に苦心しました。その結果が階段下収納の活用です。

通常、階段下収納の仕上げは壁が石膏ボードむき出しで、床は合板むき出しになります。そこはオプションを使うと、階段下にもクロスを貼れますし、床をフローリングにもできます。

我が家では階段下は壁面にクロスはしてもらいました。和室からのつながりなので、フローリングまでは不要としました。それでよかったと思います。階段下収納に入るための扉も和室とよくマッチした観音開きのふすまにしてもらえましたし、収納内部も和室と同じクロス貼りで自然な感じになりました。

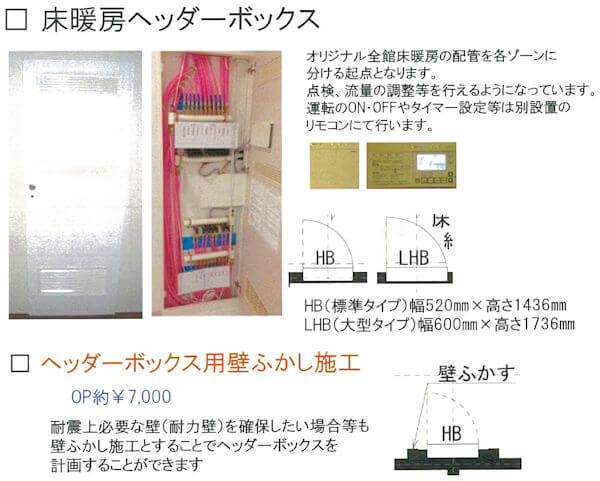

床暖房ヘッダーボックス

一条工務店の家の間取り決めで悩むことのひとつは、床暖房ヘッダーボックスをどこに置くか、だと思います。他の家にはない一条ならではの設備ですね。これは普段使うことは全然ありませんし、機械感あふれる設備なので、できればあまり目立たないところに置いておきたいです。

そこで我が家ではヘッダーボックスは階段下収納に押し込めました。「以前は階段下収納にヘッダーボックス置けなかったんですが、今は大丈夫になりました」とは営業さんの言葉です。間取りを検討しはじめた当初から、ヘッダーボックスは目立たない階段下収納に置きたいとずっと思っていたところです。

ヘッダーボックスは、各部屋へ伸びている温水チューブが集まるところです。我が家は『さらぽか』付きなので、夏は冷水が集まります。そのため、我が家の階段下は冬は暖かく夏は涼しい場所になっています。そのおかげなのか、我が家では冬でも階段の踏み板が冷たいと感じたことはありません。

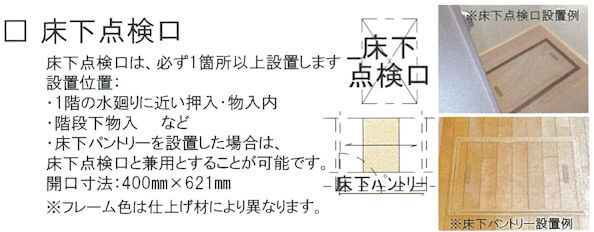

床下点検口

床下点検口も階段下収納に押し込めました。床下点検口は、1階の水回りに近い押入などに設置されることが多いようです。我が家は1階には収納が少ないです。そのため、うまく設置できそうなのは階段下くらいです。これも普段は使わないですし、目立たないので階段下でよかったと思います。

点検口部分には床暖房パネルが入りませんので、人が歩く場所にあると冬は冷たく感じると思います。ただ、我が家の場合、床下点検口から水回りまでは少し遠いです。ここから床下を這いまわっていろいろ点検するのは大変そうだなと思います。

天井下地補強、壁下地補強、防音施工

和室には天井下地補強と壁下地補強が施工されています。天井下地補強は2か所あり、ひとつは角材補強、もうひとつは合板補強です。角材補強は耐荷重が180 kgあるものです。運動器具を天井からぶら下げる用に準備しました。

合板補強は仏間の上に施工しました。ここは同時に防音材施工もされていて、合板補強と合わせて、2階からの足音が下に響くのを低減する目的で入れてあります。吸音材で音を吸収し、合板で音を跳ね返すイメージです。

壁下地補強については階段に接する壁面に施工してあります。将来的にDIYで壁にハンガーを取り付けるための下地として使うのと、階段からの足音を低減するために入れてあります。ここは吸音材を入れるほどでもないと思って吸音材は入れていません。

電気設備

和室の電気図面は上のようになっています。和室にはシーリングライトと仏間用の照明が付いています。また、階段下物入にも照明があります。コンセントは部屋の各位置で使いやすいように追加しました。

階段下収納にも電気コンセントを付けました。「コードレス掃除機を充電するのに使えますよ」と建築士さんに言われたので付けたのですが、考えてみればうちにはコードレス掃除機はありません。でもここのコンセントは意外なことで役に立ちました。いまここのコンセントにはワイヤレスLANの中継器を付けています。外から見えない位置に中継器を置けたのでOKです。

和室のコンセントのひとつはJCTです。これにはLANコンセントとTVアンテナが付いています。将来的に和室でTVを見ることもあるかと思って付けています。でも今のところ使っていません。また、LANについてはワイヤレスで十分通じているのでもしかしたらいらなかったかもしれません。

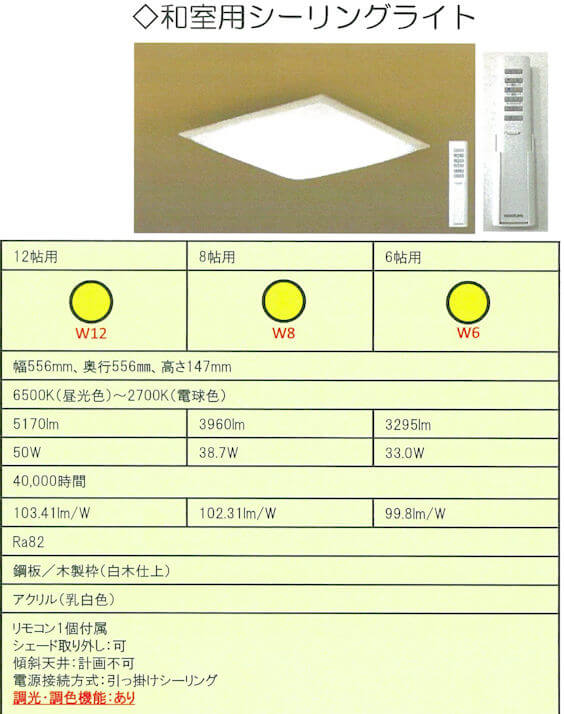

和室のシーリングライトは上のような物が付きます。この四角い形が和室っぽいです。使った感じは『普通』です。可もなく不可もなくな感じです。

追加したオプション

和室で追加したオプションはこのようになっています。

| オプションクロス | 8,000円 |

| 天井下地補強(角材) | 6,000円 |

| 天井下地補強(合板) | 1畳分は標準内無料 |

| 壁下地補強 | 5,000円 |

| 階段下物入内部仕上げ変更 | 18,000円 |

| 天井防音施工 | 15,000円 |

| 物入建具変更(観音開き) | 7,000円 |

防音施工と階段下にクロスを貼るのに結構かかっています。あとは細かいオプションですが、積みあがるとそれなりになっていきます。

良かった点、悪かった点

和室を実際に使ってみて良かった点、悪かった点はこのようになりました。

- オプションクロスでいい雰囲気の部屋になった

- 階段下物入の扉を観音開きにして開けやすくなった

- 洗濯機と同じ階に室内干しがあると楽

- ヘッダーボックスや床下点検口が目立たない

- 防音施工の効果がよく分からない

- リビングに接しているので音はうるさい

まあいまのところ、致命的に悪い点は見つかっていません。

まとめ

我が家の和室の詳細について紹介しました。和室はけっこう居心地がよくくつろげる空間になったと思います。

建築後の和室の様子はこちらの記事にあります。

子供の年齢や自分たちのライフステージに合わせて、この和室が将来的にもうまく活躍してくれるといいなと思います。